江戸時代後期、公事方御定書により公認された4つの拷問がありました。

この中で、箒尻による笞責めで自白しなかった者に対して使われるのが、今回紹介する石抱きという拷問です。

割と有名な拷問ですし、時代劇などで見たことがあるという人もいるかもしれませんね。

石抱きとはどんな拷問なのか?

この拷問では、算盤板(そろばんいた)と呼ばれる幅10㎝、高さ約7㎝の三角形の板が5枚、囚人を縛らるための縄、庇受柱(ひうけはしら)と呼ばれる木の柱、そしてこの拷問の名前の由来ともなる責め石と呼ばれる四角い石を使います。

ちなみに、この責め石は伊豆で採れる伊豆石という石で作られており、重さは1つ12貫(約50kg)でした。

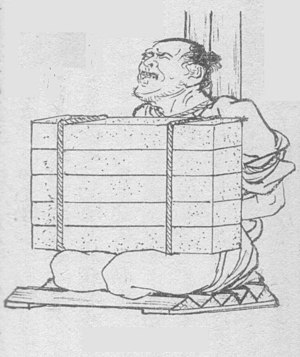

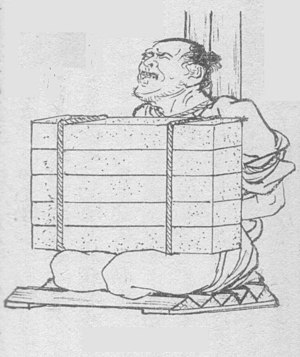

時代劇などで石抱きを見たことがある人なら分かる思いますが、囚人はギザギザした台の上に正座で載せられて、膝の上に石を載せられます。

このギザギザの台というのが算盤板を5枚並べたもので、載せられている石が責め石です。

また、囚人は石を抱かされる前に、後ろにある庇受柱と呼ばれる柱に縄で縛られ、動けないようになっています。

このとき、囚人は少し胸を反らせるような体勢で縛られました。

これは、拷問が進んだときに胸部が圧迫され、呼吸が妨げられるのを防ぐためです。

自白をさせたいのに、息ができなくて死んでしまっては困りますからね。

石抱きの方法

上でも少し書きましたが、石抱きとは算盤板の上に載せた囚人に対し、責め石を載せる拷問です。

とは言え、いきなり責め石を載せるようなことはせず、まずは板の上に座らせた囚人に言葉で自白を促します。

それでもなお自白を拒むものに対しては、最初は石を4枚積みます。4枚ということは48貫なので、約200kgですね。

これだけの重量になると単に載せられただけでも十分すぎるほどに苦痛ですが、ギザギザした算盤板の上でこの重量をかけられるわけですから、その苦痛は尋常のものではないでしょう。

いきなり4枚も載せるのは厳しすぎると思うかもしれませんが、それが狙いです。

最初に4枚の重さを経験させることで、次回以降の拷問ではその苦痛の記憶から、自白しやすくなるんだそうです。

大抵の場合、石抱きでは載せられる責め石の数は最大で4枚程度でした。

また、単に石を載せるだけではなく、載せた石を揺らしたり、囚人を箒尻で叩いたりして苦痛を増すこともありました。

石抱きの効果

石抱きを行われた囚人の体には、何が起こるでしょう?

まず第一に、算盤板のギザギザは足に食い込みます。

より正確に言えば、弁慶の泣き所の異名を持つスネに食い込みます。

当然のように痛いことでしょう。さらに責め石という数十kgの重りまで載せられるわけですから、骨が砕けるのではないかと思うほどの激痛が囚人を襲ったはずです。

しかし、この石抱き責めで感じる苦痛は痛みによるものだけではありません。

石抱きが始まってしばらく時間が経つと、囚人の体は足の先から徐々に白くなっていきます。

これは、重い責め石で圧迫されることで血の流れが悪くなりうっ血と呼ばれる現象が起こっていることを意味します。

この状態が長く続くと、囚人は鼻や口から血を流し、意識は朦朧として混迷状態になり、やがては仮死状態にまで至ります。

もちろん拷問する側は死なせるつもりはないので、医者を同席させ、これ以上はまずいと合図があると拷問をやめます。

その後は水と気付け薬を飲ませて意識を戻し、牢に戻して後日回復したらまた拷問を行います。

余談ですが、この拷問のあとの囚人は足がボロボロのため歩くことはできません。

なので、もっこと呼ばれる、縄で作った乗り物で運ばれることになります。

その様子から、どうしようもないことになるという意味の、おだてともっこには乗るなということわざが出来たとか、出来なかったとか……

石抱きの小ネタ集

石抱きの重要人物

石抱きという拷問を語るとき、忘れてはいけない人物が居ます。

その人の名は木鼠吉五郎、江戸時代を生きた人物で、窃盗の容疑で拷問された人物です。

彼がなぜ忘れてはいけない人物なのかというと、実は彼、石抱きにおいて責め石を9枚抱かされても自白しなかった人物なんです。

9枚と言えばその重量はなんと108貫、つまり450kgです。

これは5kgの米袋で言えば90袋、原付き(重量90kg弱)で言えば5台分より重いです。

これほどの重量となると、どれほどの苦痛になるのか想像すら出来ません。

しかも、彼はこの9枚の責め石による拷問を複数回行われ、それでもなお自白をしませんでした。1回じゃないんですね。

一体何が彼をここまで耐えさせたのか、興味深いと思います。

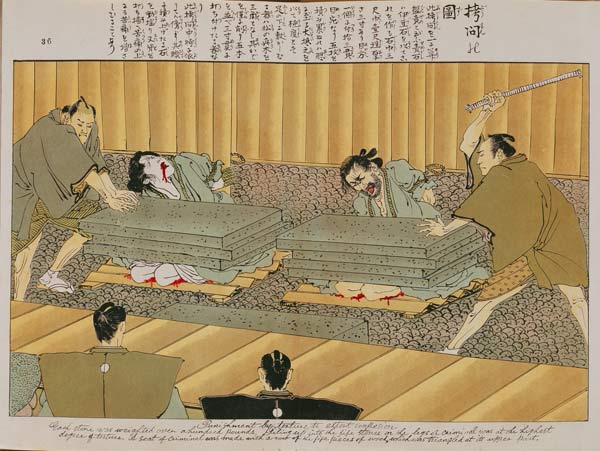

土佐藩の石抱き、搾木

土佐藩には搾木(しめき)と呼ばれる石抱きに似た拷問が存在しました。

こちらは責め石の代わりに三角形の木をギザギザに並べて向かい合わせに設置し、その間に正座させた囚人の足を入れ、上から押すことで苦痛を与えます。

石抱きではギザギザは下にしかなかったですが、こちらは上もギザギザです。それで苦痛が2倍になるのかと言えばそんなに単純な話ではなさそうですが、圧力を調節しやすそうではありますね。

石抱きでは50kg単位でしか調節できませんから、より細かく苦痛を調節できたことでしょう。

ただ、この搾木という拷問はかなり大掛かりな装置を必要としました。

そのためなのかは分かりませんが、あまりメジャーな拷問にはならなかったようです。

日本中を探せば、搾木と同じように知名度のない拷問は多く見つかるかもしれません。