拷問について調べるとき、私は様々なサイトや書籍を参考にしています。

その中で、必ずと言っていいほど触れられる言葉の1つに神明裁判(ordeal)があります。

私はこの言葉を見るたびに、1つの疑問を感じていました。それは、神明裁判は拷問ではないのではないか? ということです。

こんなことを言っても、大抵の人にとっては私がなぜ疑問を感じているのか分からないと思いますし、そもそも神明裁判というものがどんなものなのかも分からないと思います。

そこで、今回は神明裁判とは何かを紹介し、これが拷問ではないと私が思う理由も伝えたいと思います。

神明裁判とは何か?

神明裁判とは、古代から中世にかけて(一部では近世に入ってからも)行われていた裁判の一種です。

とはいえ、現代の私たちが想像する裁判とはいくつもの点で違いがあります。その中でも最大の違いは、判決を下すのか神であるという点でしょう。

どうやって神が判決を下すのか? と思われるかもしれませんが、それは裁判の方法を見ればわかります。

これについてはwikipediaが詳しくまとめているので、引用しましょう。

釜審または火審

湯を沸かし、その湯の中に指輪または石を投入する。被告は素手でこれを取り出す。手に包帯を巻き3日待つ。その後ほどいて「きれい」であれば無罪とされる。中世ヨーロッパでもっとも古く、510年に言及が見られる。

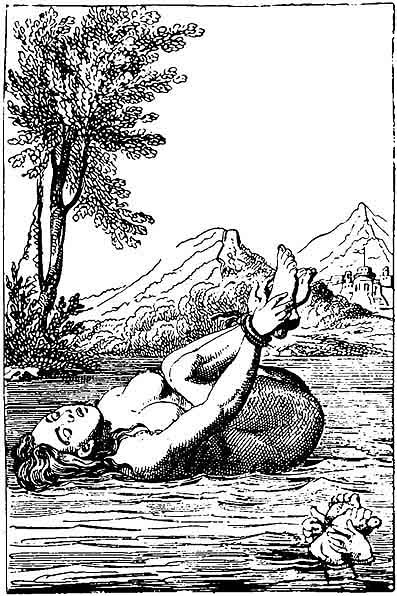

水審

手足をしばって水中に投げ込む。浮かべば有罪、沈めば無罪。時間がかからない利便性が人気で、記録が豊富に残っている。9世紀には存在した。

熱鉄審

3日間の断食ののち、熱した鉄を持って3歩あるく。のちに包帯をして3日後「きれい」であれば無罪とされる。800年頃には存在したと考えられている

鋤刃歩行

熱鉄審と類似の方法である。赤熱させた鋤刃を規定枚数(多くの場合9枚)並べ、その上を歩く。802年が最古の記録である。

クロス審

原告被告の両者が向かい合い、それぞれ両手を十字に広げる。疲れて先に腕を下ろした方の負けとする。小ピピンの頃(751年〜768年)には存在したが、孫のルイ敬虔王はこれを禁じた。

聖餐審

パンまたはチーズの塊を飲み込む。苦しんだりむせたりすれば有罪、問題なく飲み下せれば無罪。868年の記録が最初の言及とされる。

このように、神明裁判には色々な方法がありました。

その共通点は、物事の善悪を人智を超えた奇跡、そしてそれを起こした神の意志から判定することです。

現代の我々から見れば奇跡でも何でもないごくありふれた現象でも、当時の人たちには神が下した裁きのように見えたのでしょう。

ものすごく単純に言ってしまえば、神明裁判とは神による裁判だと言えますね。

神明裁判の背景にあるもの

神明裁判がどんなものなのかが分かったところで、次はこれがいつから行われていた物なのかを見てみましょう。

そもそも、この神明裁判という文化はゲルマン民族のものでした。

彼らは何か問題が起こり、その解決が自分たちの力で出来そうにないときにこの神明裁判を行いました。

その文化は後のフランク王国をはじめ、ヨーロッパ中に広がることになります。

ここで注意しなければならないことが一点。それは、神明裁判を野蛮な文化だと勘違いすることです。

確かに、現代の感覚からすると判決を神に委ねるというのは非科学的、非合理的だと感じます。

しかし、彼らにはこの神明裁判を行う理由がありました。

というのも、この神明裁判というのは、確実な証拠がなく、被疑者が自白をしなかった場合にのみ行われるものだったからです。

ゲルマン人が行なっていた裁判の一連の流れについては、これまたwikipediaに詳しく記述があるので引用します。

- 原告となる被害者またはその友人等が、被告を裁判集会に呼び出すことで始まる。裁判長が両者を召喚するといった現代の手続とは異なる。

- 被告は、原告の主張を認めるか、否定するかを選択する。認めれば5に移行。

- 否定した場合、雪冤宣誓(せつえんせんせい、後述)により証明する。

- 雪冤宣誓に失敗した場合、もしくは雪冤宣誓が許されない場合、神判を行う。

- 雪冤宣誓・神判の結果を踏まえ、判決発見人が判決提案を行う。

- 裁判集会に集まった人々が判決提案に賛同すれば、判決として確定する。

※雪冤宣誓というのは、自分の身のを人格を保証してもらうことです。普段から品行方正で人望に厚い人なら犯罪を犯すはずがない、という考え方なのでしょう。ちなみに、女性にはこの雪冤宣誓を行う権利がありませんでした。なので、女性の被告人が無罪を主張した場合、その判決は必ず神明裁判により行われることになります。

この流れを見て分かるように、神明裁判とはどうしても判決を下せないときに、最後の最後に行われる最終手段でした。

文字通り、最後の神頼みだったわけです。もしも当時のゲルマン民族が神明裁判を絶対的に正しいものだと考えていたのなら、これはおかしいですよね。

最初から神明裁判を行えば、被告人の証言なんて無視して判決を下せるわけですから。

思うに、当時のゲルマン人達としても、神明裁判による判決が正しいと考えるのには抵抗があったのではないでしょうか。

考えてみれば、当時の捜査能力は現代と比較にならないほど低かったはずです。

それこそ、なにか事件が起こったとき、犯人の特定に必要な証拠を十分に集められないほどに。

そうなると、人の力ではどうしても有罪か無罪を判断できない被告人が多く生まれたはずです。

現代ならそんな場合には推定無罪になることろですが、当時の人々は、無罪にするよりも何らかの判決が下り、事件が一件落着されることを重視しました。

その結果、正しいかどうかは別として、何らかの判決が下される神明裁判という方法が必要とされたのでしょう。

言ってみれば、神明裁判は納得するための手段だったわけです。

現代とは価値観の異なる発想ですね。

ちなみに、ゲルマン民族には神明裁判とよく似たフェーデと呼ばれる文化も存在します。

これの名前は知らなくとも、決闘という言葉を知っている人は多いと思います。

フェーデとは、この決闘の元となった文化のことです。

フェーデは神明裁判と混同されることがよくありますが、これは日本語で言えば自力救済、つまり被害者が自らの力で行うものでした。

このあたりの話をするとかなり長くなってしまうので省略しますが、根本的に神明裁判とは別物であるということだけ押さえておけばよいでしょう。

神明裁判の終焉

神明裁判は中世の、具体的に言えば12世紀あたりに最盛期を迎えました。

そしてその後は急速に行われなくなりました。

この急速な衰退には、キリスト教の影響が大きく関わっています。

そもそもキリスト教は、この神明裁判に対して否定的な立場をとっていました。

そして1215年、ついに第四ラテラノ公会議で神明裁判の禁止を明言します。

この禁止には理由がありました。

というのも、神明裁判はゲルマン民族の神の存在を前提として行われるものです。

これは、唯一神のみが神であるとする一神教であるキリスト教にとって都合の悪いことですからね。この決定は当然と言えば当然でしょう。

さらに、キリスト教は神明裁判の代わりに別の裁判の制度を確立させていきました。

その方法というのが、被告人からの自白を重視するものです。

一見すると、神の判断を仰ぐよりも合理的な良い流れですが、これは、どんな手段を使ってでも自白を促す後の異端審問やそこで行われる拷問の正当化につながります。

世の中、何が正しいのか分かりませんね。

結論

さて、ここまでで神明裁判についての色々を見てきました。

上でも書きましたが、神明裁判とはそもそも裁判です。

しかも、人間には有罪なのか無罪なのか分からないから、神に判断を仰ぐという内容の裁判です。

言ってしまえば、この場では被告の意見など一切意味がないわけです。

なので、神明裁判では犠牲者に対して自白などの強要が行われていない為、拷問に当てはまらないことが分かります。

私が思った通り、やはり神明裁判は拷問ではないわけですね。

拷問に神明裁判の話が欠かせない理由

しかし、そうなると新たな疑問が生まれます。

なぜ、拷問に関するサイトや書籍では神明裁判の話題を必ずと言っていいほど取り上げているのでしょうか?

結論を言うと、神明裁判が拷問と無関係ではないからです。

神明裁判は確かに拷問ではありません。

しかし、その方法や考え方は後世の拷問に受け継がれることになりました。

例えば、水は神聖だという考えは魔女狩りの時代に、魔女の発見に利用されました。

また、正しい者には神が力を貸すという考え方は、異端審問において、犠牲者が本当に正しければどんなに厳しい拷問にも耐えられるという考えを生みました。

ただし、受け継がれたのはその方法だけで、神明裁判の精神、つまり最大限努力した結果、どうしても判定できないことに対してのみ使われたという部分は受け継がれなかったようです。

火による責めも水による責めも、後世では最初から拷問の手段として利用されることになりましたからね。

一番大切な部分は受け継がれなかったとは言え、後世の拷問に影響を与えたのは事実です。

なので、神明裁判を知ることは拷問を知ることであり、拷問を語る上で欠かせない物だと言えます。

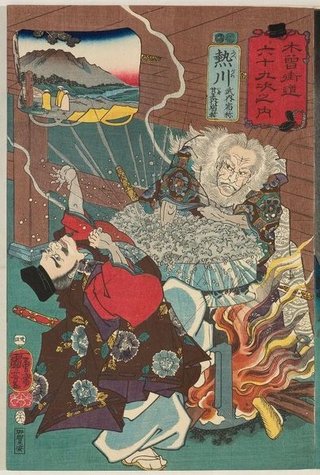

日本の神明裁判

ちなみに、日本にも盟神探湯(くがたち)と呼ばれる神明裁判が存在しました。

が、今回はこれについての話はしないでおこうと思います。というのも、盟神探湯について書かれている情報ってかなり少ないんですよね。

なんとか調べて分かったことは、この裁判が使用されているという記述が見られるのが日本書紀であることや、室町時代に使われたこと、あとはせいぜい起源がヨーロッパの神明裁判とは別物であるということくらいです。

日本神話の中でも、武内宿禰と甘見内宿禰という兄弟が盟神探湯を行ったという話が登場します。

さすがに神話上の話を鵜呑みにするわけにはいきませんが、かなり古い時代から盟神探湯が存在していたことは間違いないようです。

この件については、しっかりと情報を集め、改めて記事にする予定です。