女性に対して、よりはっきり言うと性器に対して使われたとされる拷問具として最も有名なものの1つに、この苦悩の梨(Pear of Anguish)があります。

この記事を見に来た人にも、そのように認識をしている人は多いんじゃないでしょうか。

私も、以前はそのような認識を持っていました。

しかし、どうやらこの認識は間違いであると結論付けるしかないことが分かってしまいました。

期待を裏切ってしまい申し訳ないですが、事実に基づいた苦悩の梨の解説をしようと思います。

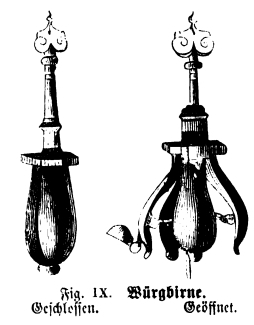

苦悩の梨の形状と使用方法

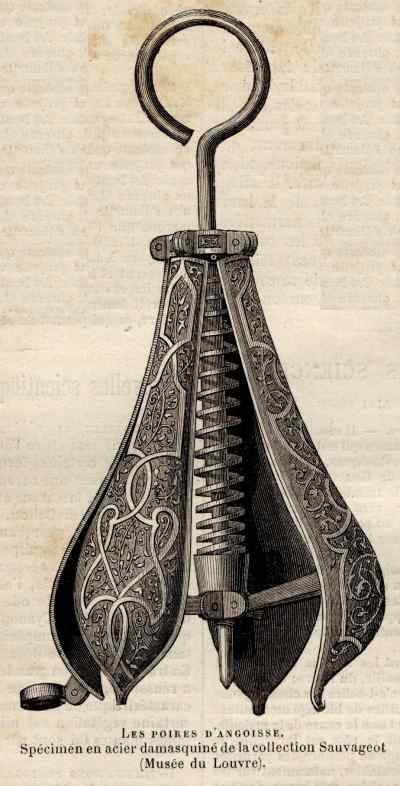

苦悩の梨はネジで動く3〜4枚の金属製の葉、それを動かす為のクランク、ネジを固定するための留め具で構成されています。

名前の通り、洋梨のような形状をしていました。

また、様々なサイズのものが存在しており、口用、膣用、肛門用であると言われています。

これらは犠牲者の容疑によって使い分けられます。

神や教会を貶める発言をした異端者には口腔用、不貞を働いた女性や悪魔と姦淫した魔女には膣用、男性の同性愛者には肛門用の苦痛の梨、といった感じですね。

使い方は至ってシンプルで、苦悩の梨を犠牲者の穴に差し込むだけです。

金属製の苦悩の梨ををねじ込まれることはそれだけで十分に苦痛ですが、ネジを回して葉が開けば苦痛はより大きくなったでしょう。

特に、口用の物は苦痛を与えると同時に、口を拘束して言葉を話せないようにするという意味でも、ネジで開くこのギミックは重要でした。

この「拷問で使うのに喋らせないようにする」辺り、異端者のフォークに通じるコンセプトを感じますね。

膣用や肛門用に関しては、当時の技術では耐久性の問題から開くことはできなかったのではないかと考えられています。

個人的にはその説には否定したいのですが、仮に事実であったとしても、差し込んだ状態で内側から圧力をかければ苦痛は増しますし抜けにくくもなるので、やはり必要なギミックだったと考えられます。

この拷問具は小型で特定の部位のみに使用されるので、他の拷問具との併用が簡単です。

また、金属製なので熱して利用されることもありました。そのときの犠牲者の苦痛は……ちょっと想像したくないですね。

熱しての使用は別として、この拷問を受けて死亡する犠牲者は少なかったと考えられます。

なぜなら、この拷問具が傷つける部位は口、膣、肛門と、いずれも致命傷になりにくい場所ばかりだからです。

犠牲者を誤って死なせる可能性が低いという意味で、この拷問具は優秀だと言えますね。

もっとも、死なないことが犠牲者にとって良かったことなのかと言えば、それはまた別ですが…

苦悩の梨の歴史と真実

苦悩の梨は、一般的にスペインの異端審問や魔女裁判で使用された……と、考えられている拷問具です。

それを示すように、苦悩の梨は「懺悔の梨」「教皇の梨」のような別称があります。

だったら実際に使われたんじゃないかと思われるかもしれません。が、魔女狩りや異端審問でこの拷問具が使用されたという記述のある資料は存在しません。

ヨーロッパでは複数の博物館に苦悩の梨が展示されていますが、それらはレプリカです。(拷問具の展示品がレプリカなのは珍しいことではないですが)

拷問具としては有名な部類に入る苦悩の梨ですが、実際に使われたらどうなるのか、本当はどのような目的で作られたのか、詳しくは分かっていないというのが実情です。

それじゃあ苦悩の梨というのは妄想の産物であり、実在しないのかといわれるとそうでもありません。

この拷問具に関する最も古い記録は近世初期の資料 “General Inventory of the History of Thieves”(1639年 F. de Calvi)に見られます。

日本語に訳すと“泥棒の歴史の総括”といったところでしょうか。

この資料の中で、苦痛の梨を作ったのは当時フランスのトゥールーズに居たPalioli(パリオリ)という名の強盗であるとされています。

強盗をする際、押し入った家の人間に大声で叫ばれてしまえば大変に困ったとこになります。

そこで、声を出させないための「猿轡」として使われたのがこの苦悩の梨だというわけです。

ハンカチやロープで同じことをしようとすれば縛る動作が必要になるのに対して、苦悩の梨ならば突っ込んでネジを回すだけで良いわけですから、人間を沈黙させる道具としては確かに優秀です。

苦悩の梨を作ったのは強盗のパリオリであると言ったばかりですが、彼は既に存在した苦悩の梨を強盗に使っただけであるとする説も存在します。

じゃあ誰が作ったのか? それはフランスのムーズ(Meuse)に居たゴーシェ(Gaucher)という名の警官であると“La France pittoresque”では書かれています。

彼は勇敢で偉大な人物だったのですが、悪名によって恐れられる人物でもありました。

「囚人に対して利用するために苦悩の梨を発明した」というところから、どんな人物だったのか分かるというものです。

ここでの苦悩の梨は猿轡としてよりもむしろ口枷、つまり食事をさせないことを目的として使われました。

これを装着された囚人は、外されない限り常に餓死の可能性を突き付けられるというわけです。

仮に上記の2人のどちらかが苦悩の梨の発明者だったとして、苦悩の梨の利用者が彼らだけだったということはないと私は考えます。

猿轡や口枷としての苦悩の梨の利便性は、強盗や警官はもちろん、様々な目的で使いたいと思う人間が存在したはずだからです。

実際、19世紀に書かれた書籍では、オランダの強盗によって利用されたという記述のあるものもあります。

これが事実なら、苦悩の梨は国境を超えて利用されていたということになりますね。

確かに、苦悩の梨は一般的に想像されるような性的な側面のある拷問具ではなかったかもしれません。というより、少なくとも発明された当初は拷問具ですらなかった可能性すらあります。

残念(?)ですが、これが私が調べた結果の結論です。

しかし、この道具がかつて存在し、多くの人間を苦しめたことは確からしいと私には思われます。

もしかしたら、膣用や肛門用の苦悩の梨が作られており、そして使われたことがあったかもしれません。未だ見つかっていないだけで。

そう考えると、苦悩の梨はまだまだ可能性を残す拷問具だと感じます。