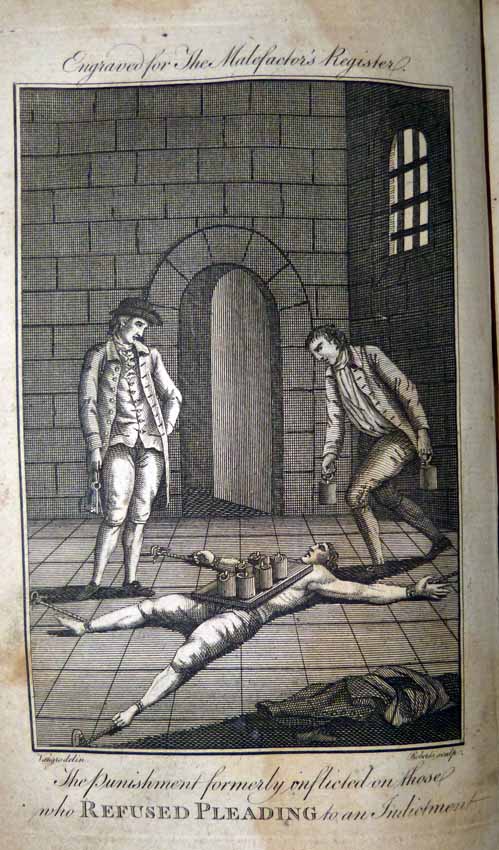

一般的に、中国の処刑は残酷だという風潮があるそうです。

残酷でない処刑があるのだろうかという疑問はさておき、確かに古代中国には様々な残酷な処刑が存在しました。

これは、残酷な処刑方法を思いつくだけの想像力があったことと、それを実現することが出来る技術力があったことを意味します。

その技術力は処刑だけでなく、拷問に対しても発揮されました。

錫蛇(しゃくじゃ)は、そんな高い技術力によって作られた拷問具の1つです。

錫の蛇

錫蛇とは、名前の通り錫(すず)で出来た蛇(へび)のことです。

残念ながら参考資料に画像が無かったので具体的な形状は分かりませんが、その名称と用途から、錫製の細長いパイプで、蛇のように見える装飾がなされていたと考えられます。おそらく、一見すると銀色に光る蛇のように見えたことでしょう。

錫というのは柔らかい金属です。板状にした錫は、手で簡単に曲げることが出来るほどに柔らかく、加工が容易です。蛇のように細長い錫のパイプは、簡単に曲げることが出来たと考えられます。

使用方法

この拷問具は、罪人の体に巻き付けて使用します。

柔らかい錫蛇を体にピタリと巻きつければ、少々暴れた程度では外せません。そうしておいて、錫蛇の内部の空洞に煮えたぎった熱湯を注ぎ込みます。

錫は熱伝導効率の良い金属です。熱湯の高温は罪人に伝わり、苦痛と火傷をもたらすことになったでしょう。

熱湯を直接かけると皮膚がただれるような大火傷を負わせることになりますが、この拷問具を使えば火傷の範囲を調節できますし、これは罪人を死なせにくくするということも意味します。

そしてなにより、熱湯の熱を長時間感じさせることが出来ます。

一見するとこの拷問はまだるっこしく、あまり厳しくなさそうに見えるかもしれません。直接熱湯をかけたほうがよっぽど苦痛は大きいですからね。

しかし実際には、与える苦痛を弱くすることで、より優秀な拷問になっています。

錫蛇と劉公の話

この拷問具を語るなら、大中丞・劉公(だいちゅうじょう・りゅうこう)という人物に触れる必要があるでしょう。

劉公は明の時代の役人でした。彼にまつわる話の中に、この錫蛇という名の拷問具が登場します。

彼は、日頃から残酷な刑具を廃止したいと考えている人物でした。

そんな彼がある日、昼寝をしていたところ、ネズミがやってきて彼の家から鶏の卵を盗みます。目を覚ました劉公は卵が無くなっていることに気付きますが、その場にいた下役が犯人だと決めつけてしまい、取調べを行いました。

この取調べでは、まず様々な恐ろしい刑具を下役の前に並べて自白を促します。しかし、このとき下役は自白しませんでした。

怒った劉公がこの錫蛇を持ち出したところ、下役は恐ろしさのあまりとうとう虚偽の自白をしました。

この事件は、しかし冤罪だということがわかったらしく、こんな冤罪を生むことがあると学んだ劉公は、錫蛇を廃止したと言われています。

この話は双川喜文氏の『拷問』という本に載っているエピソードです。

というより、この本の他に、錫蛇について書かれている資料が見つかりませんでした。劉公が廃止したからでしょうか?

これは拷問具全般に言えることですが、拷問にかかわる資料というのはとにかく数が少ないです。正直、この錫蛇も本当に実在したのか疑わしいほど全く資料が見つかりません。

もしこの拷問具について情報をお持ちなら、ご一報ください。

(更新)資料が見つかりました

この記事について、コメントからの情報提供がありました。

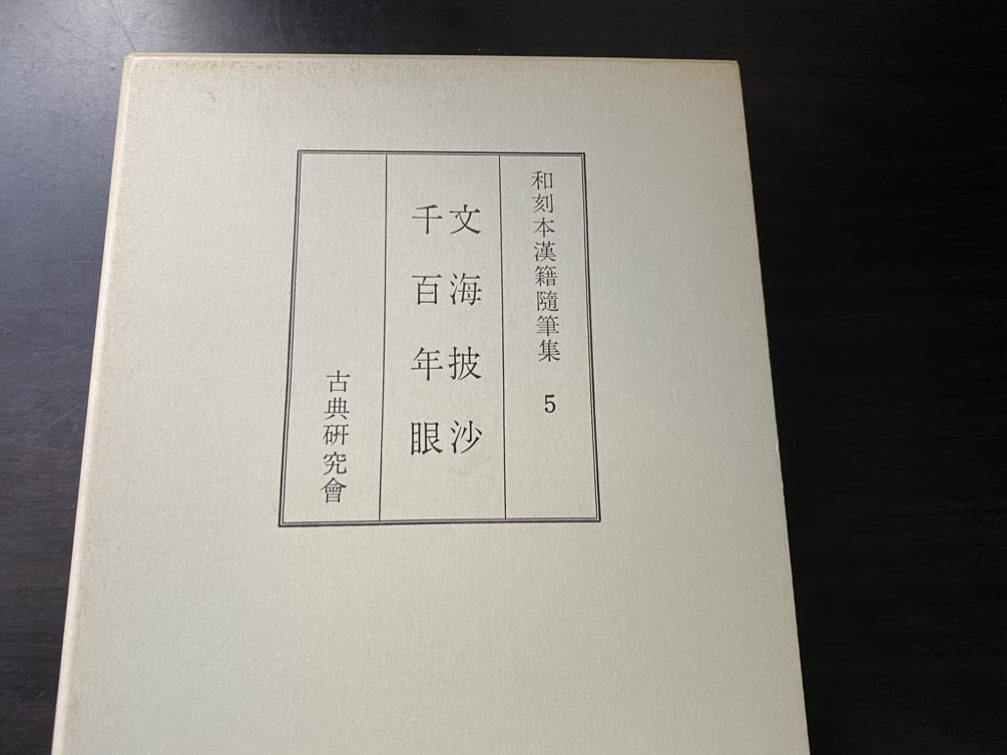

いわく、『文海披沙』という書籍に錫蛇についての記述があるとのこと。

そこから色々と調べた結果、錫蛇について書かれた記述を発見しました。

コメントしてくれた人、本当にありがとうございます。

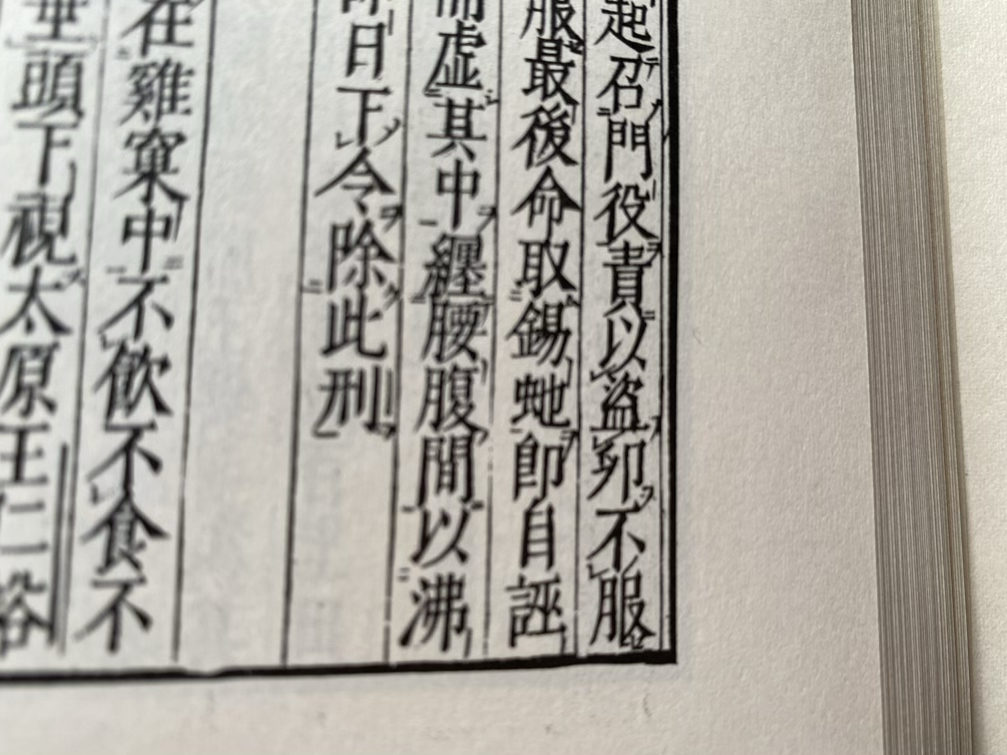

文海披沙、6巻『刑獄冤濫』

錫蛇の記述があるのは『文海披沙』の6巻にある『刑獄冤濫』の章です。

内容については双川喜文氏の『拷問』のままでした。

新たな情報があったわけではないですが、おそらく錫蛇について言及されている書籍としては最も古い記述を見つけることが出来たので私は満足です。

ただ、この拷問具について言及した書籍がこれ1つだということは考えにくいことです。

おそらく、探せば他にも出てくると思うので、引き続き情報収集は継続しようと思います。